Pianoforte MAURIZIO POLLINI

Pianoforte MAURIZIO POLLINI

Johannes Brahms

Tre intermezzi op. 117

Arnold Schönberg

Drei Klavierstücke op. 11

Sechs kleine Klavierstücke op. 19

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 31 in la bem. magg. op. 110

Sonata n. 32 in do min. op. 111

——

Prezzi: da 95 a 7 euro più prevendita

Infotel 02 72 00 37 44

www.teatroallascala.org

——-

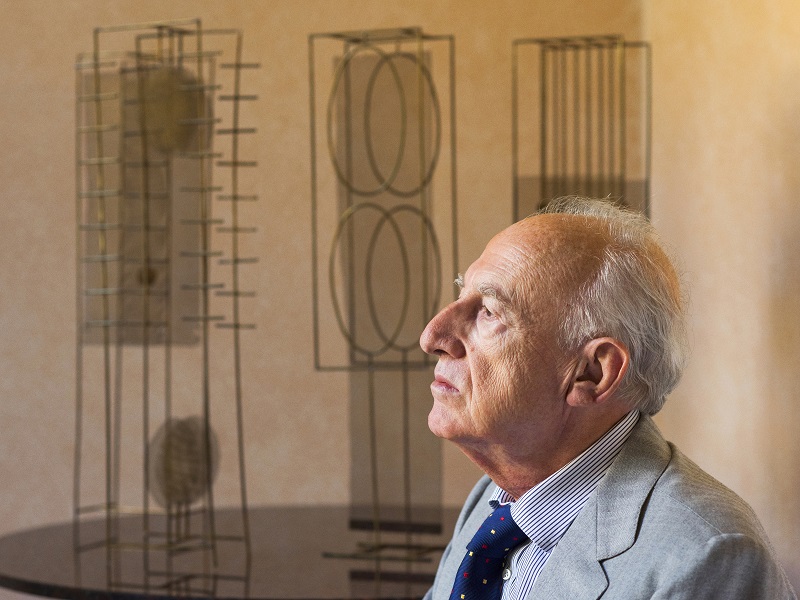

Maurizio Pollini torna alla Scala con Beethoven, Brahms e Schönberg

Grande attesa e biglietti esauriti al botteghino per il recital che il pianista milanese terrà lunedì 24 febbraio alle ore 20 al Teatro alla Scala. Il programma prevede nella prima parte di Johannes Brahms i Tre intermezzi op. 117 e di Arnold Schönberg i Drei Klavierstücke op. 11 e i Sechs kleine Klavierstücke op. 19. La seconda parte sarà dedicata a Ludwig van Beethoven con la Sonata n. 31 in la bem. magg. op. 110 e la Sonata n. 32 in do min. op. 111.

A Beethoven, in questo 250enario, Pollini dedica un importante progetto legato alle ultime Sonate, dall’op. 101 all’op. 111: la prima parte è in uscita questo mese per Deutsche Grammophon in un box che comprende le Sonate op. 109, op. 110 e op. 111 e un DVD live, che include anche una conversazione con Jörg Widmann sul tema dell’interpretazione di Beethoven e della musica contemporanea.

Il nome di Maurizio Pollini evoca una carriera impareggiabile, una storia di uomo e d’artista riconosciuta in tutto il mondo, applaudita dal pubblico e dalla critica di ogni continente e di numerose generazioni. Protagonista da oltre quarant’anni presso tutte le più importanti sale da concerto e i festival di maggior richiamo in Europa, in America e in Giappone, ha suonato con le più celebri orchestre e i più grandi direttori, fra cui Abbado, Muti, Boulez, Thielemann, Rattle e molti altri. Gli sono stati assegnati molti dei più importanti premi musicali internazionali, tra cui l’Ernst-von-Siemens Musikpreis di Monaco, il Praemium Imperiale di Tokyo, il Royal Philharmonic Society Award di Londra.

Pollini domina un repertorio che spazia da Bach a molti dei più rappresentativi compositori del ventesimo secolo, quali Schönberg, Webern, Boulez, Nono, Stockhausen, Manzoni, Sciarrino, e comprende l’integrale delle Sonate di Beethoven.

Ideatore del ciclo di concerti “Prospettive”, in cui attesta la sua profonda conoscenza della musica di ogni tempo esplorando un vasto repertorio che va da Gesualdo da Venosa a Sciarrino, ne è stato protagonista, con altri musicisti di rilievo, a Tokyo, al Festival di Salisburgo, alla Carnegie Hall di New York, alla Cité de la Musique di Parigi, a Londra, a Vienna, al Festival di Lucerna, al Teatro alla Scala e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Alle sue interpretazioni discografiche sono stati assegnati i più prestigiosi premi del settore, come il Grammy Award, l’ECHO Klassik, il Diapason d’or, lo Choc di “Classica”.

———

La piccola forma. La forma evoluta

di Andrea Malvano

dal programma di sala del Teatro alla Scala

Johannes Brahms

Tre intermezzi op. 117

Johannes Brahms si formò sul pianoforte. Gli anni erano quelli in cui l’Europa si riempiva di showmen cresciuti per dare spettacolo alla tastiera, Liszt su tutti; ma Brahms sembrava nato per rappresentare un lato diverso del pianismo, più intimo e riflessivo. Al pianoforte si fece conoscere poco più che ragazzino dal mondo musicale contemporaneo, e fu proprio su quello strumento che lasciò a bocca aperta Schumann e Liszt nel 1853. Qualche anno dopo, il critico del “Signale für die musikalische Welt” scrisse: “Molti artisti possiedono una tecnica appariscente, ma pochi sanno tradurre le intenzioni del compositore in modo così convincente o seguire il volo del genio beethoveniano come sa fare Brahms, rivelandone tutto lo splendore”. Di fronte ai leoni della tastiera, che distruggevano il pianoforte pur di far spettacolo, Brahms si poneva in una condizione alternativa: al pubblico non portava tanto se stesso, quanto la sua musica. Prima venivano i significati profondi delle composizioni, poi eventualmente gli aspetti esecutivi.

Tutto il repertorio prende le mosse da Schumann, quel padre spirituale che nel 1853 vide in Brahms un erede su cui puntare; proprio in quell’anno apparve sulla “Neue Zeitschrift für Musik” il celebre incoraggiamento intitolato Vie nuove. Ma il percorso si chiude con il lirismo incantevole e originalissimo degli ultimi pezzi (dall’op. 116 all’op. 119), nei quali si riflette tutto lo sguardo malinconico di un compositore che, dopo aver riscritto la tradizione, sentiva il bisogno di sedersi in disparte, a osservare con distacco contemplativo la fine dell’Ottocento. La confessione più sincera viene proprio dai tre pannelli in programma: gli Intermezzi op. 117 (1892). In queste composizioni Brahms dà l’impressione di osservarsi allo specchio, per guardarsi dentro in tutta la rassegnazione della sua esistenza solitaria. Fu lui stesso a definire “ninnananna dei miei dolori” il primo brano della raccolta. L’ispirazione viene da un’autentica ninnananna scozzese, ma sembra che il compositore si rivolga proprio a se stesso, nel tentativo di consolarsi per aver condotto una vita privata piena di occasioni perse. Brahms stava scrivendo il suo diario, ma, nonostante i tentativi consolatori, l’inquietudine emerge nei due Intermezzi successivi, che scavano nei meandri ombrosi della tonalità minore: prima uno schumanniano lamento in forma di canzone, pieno di ombre, spunti di corale che ricordano solo da lontano i toni eroici del Primo concerto, poi una pagina che riecheggia i toni di leggenda di tanta produzione romantica, senza tuttavia materializzare davvero sentimenti energici e realmente combattivi.

——–

Arnold Schönberg

Drei Klavierstücke op. 11

Sechs kleine Klavierstücke op. 19

Schönberg nel 1909 aveva capito che la musica doveva ormai appartenere all’inconscio, e che per raggiungere gli strati sommersi dell’emotività occorreva liberare la scrittura da ogni schema pregresso: non solo le forme preconfezionate, ma anche le convenzioni dettate dal sistema tonale e dalla contrapposizione puramente culturale (e non naturale) tra consonanze e dissonanze. Solo superando la comfort zone ritagliata dai modelli era possibile penetrare a un livello più profondo della sensibilità, raggiungendo uno strato mai toccato dalle generazioni precedenti. Il passaggio all’atonalità, secondo Schönberg, era ormai maturo: a prepararlo era stato proprio Wagner, con l’utilizzo sistematico di accordi risolvibili in tante maniere differenti, allentando le tensioni generate dal sistema tonale. La teoria divenne pratica con i Fünf Orchesterstücke op. 16, nei quali la musica dà proprio l’impressione di tendere alla conoscenza, scandagliando l’interiorità dell’ascoltatore come se fosse il paziente di una seduta psicanalitica. Ma anche sul pianoforte le ricerche andarono in una direzione simile, con le due raccolte op. 11 (1909) e op. 19 (1911). Esasperazioni ritmiche e agogiche diventano il sintomo della nevrosi, ostinati ricorrenti rimandano a inquietanti manie ossessive, culmini dinamici subito strozzati ricordano la frustrazione delle urla represse nell’inconscio e finali interrotti bruscamente alludono alla valvola di sicurezza del risveglio, proprio nel momento in cui l’incubo diviene insostenibile.

Mässig apre l’op. 11 con un’idea insistente, dai tratti allucinogeni, che viene continuamente interrotta da scatti nervosi, quasi “choc traumatici”, per usare le parole di Adorno. Segue un brano scritto con la stessa indicazione di tempo, che nella continua alternanza di due note in ostinato genera un inquietante effetto ipnotico nell’ascoltatore. L’esplosione dell’urlo espressionista si avverte però in tutta la sua violenza nell’ultimo brano del ciclo (Bewegt), che alterna materiali contraddittori, proprio come accade in Vorgefühle (Presentimenti), il primo pezzo dell’op. 16. Tutto questo pensiero si condensa nelle miniature dell’op. 19, nelle quali emerge chiaramente l’influenza dell’allievo Anton Webern e dei suoi “romanzi contenuti in un sospiro”. Silenzi prolungati, sospensioni cariche di energia, puntillismo estremo: tutto fa pensare a una sperimentazione radicale, che forse lo stesso Schönberg avrebbe considerato dannosa. L’ultimo brano, formato da solo nove battute, fu scritto in omaggio a Gustav Mahler, morto il 18 maggio 1911. E proprio nei diari di Alma Mahler compaiono alcuni riferimenti alla rischiosa influenza di Webern nella produzione di questo periodo: “Una volta Schönberg, parlando con Werfel e con me, si lamentò di quanto subisse il pericoloso ascendente di Webern e di come avesse bisogno di tutta la sua forza per sottrarvisi”.

———

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 31 in la bem. magg. op. 110 e Sonata n. 32 in do min. op. 111

Se fino al 1817 il profilo artistico di Beethoven si formò in maniera graduale, passando attraverso opere capaci di guadagnare una schietta originalità senza rinnegare il classicismo settecentesco, dopo questa data la sua produzione acquistò quei tratti anacronistici che sono spesso tipici delle opere tarde. La necessità di effettuare questa distinzione viene anche da un deciso stacco creativo, databile intorno al periodo 1813-1817 (a cui risalgono addirittura alcune riflessioni sul suicidio, riportate nei diari); furono anni in cui la produttività di Beethoven si ridusse sensibilmente (in particolare dopo l’Ottava sinfonia del 1812), per poi riprendere proprio con un rinnovato interesse per la scrittura orchestrale, sfociato nella Nona sinfonia (1824). L’esperienza biografica in questi anni assunse tinte decisamente tragiche. Alla totale sordità si associarono il fallimento di ogni progetto matrimoniale (Therese e Josephine Brunswick, Therese Malfatti), l’inevitabile solitudine, un profondo stato di depressione e le continue disavventure legate alla tutela del nipote Karl (conseguente alla morte del fratello Kaspar): un ragazzo che passava le giornate in birreria portando alla disperazione il povero Beethoven, che per lui aveva sognato un’occupazione come filologo classico.

La produzione musicale di questo periodo è sistematicamente sperimentale: dilatazione della forma, attenuazione del consueto bipolarismo tematico, riscoperta della cantabilità, convergenza tra sonata e fuga, continua ricerca dell’ambiguità semantica. Questi tratti accomunano molte delle opere appartenenti all’ultima fase creativa di Beethoven: in particolare le ultime quattro Sonate per pianoforte, gli ultimi sei quartetti, la Nona sinfonia, le Variazioni Diabelli. Le due composizioni in programma, le opere che chiudono il corpus delle Sonate, sono perfettamente rappresentative di questo stile tardo, e al tempo stesso inconfondibili. Entrambe ricorrono alla risorsa della cantabilità: l’op. 110 si apre con un’introduzione che sembra scritta con la penna del quartettista, ma poi si abbandona a una cantabilità commovente, quasi da aria operistica, che domina tutto il primo movimento e il successivo Arioso dolente; così come il cuore dell’op. 111 pulsa nella melodia dell’Arietta, scavata fino al midollo nelle successive variazioni, come se fosse il marmo da cui estrarre decine di sculture differenti. Il ricorso alla polifonia è frequente nelle due composizioni: l’op. 110 trova addirittura uno dei più straordinari innesti della fuga all’interno di una sonata (su modello della precedente op. 106), dinamizzando una forma che dopo la morte di Johann Sebastian Bach alcuni avevano dato addirittura per morta e sepolta; e allo stesso modo l’op. 111 sfrutta il contrappunto per “psicanalizzare” il tema dell’Arietta, esplorando in maniera visionaria i possibili contatti tra il principio imitativo e la ricerca su un ritmo che in alcuni momenti sembra addirittura profetizzare l’avvento del jazz. L’ambiguità semantica è poi certamente un tratto comune. Alla chiarezza di tanti messaggi contenuti nella fase precedente, eroica, della produzione di Beethoven, si sostituisce in queste opere una predilezione per le sfumature e per il relativismo, sfiorando il concetto di musica ideale ai confini dell’eseguibilità: basti pensare ai bruschi rovesciamenti dinamici dell’op. 111, sempre in bilico tra sforzato e pianissimo, anche all’interno di una singola battuta; oppure a quei misteriosi 28 la consecutivi, legati a due a due, che si incastonano nell’Adagio dell’op. 110, dandoci l’impressione che Beethoven cerchi di trasformare il pianoforte in una creatura parlante, attrezzata per esprimere movimento e fissità nello stesso tempo. Il culmine di questa propensione all’ambiguità risiede nell’enigmatica scelta di risolvere l’ultima Sonata del corpus beethoveniano in due soli movimenti, invece dei tre o quattro canonici. L’anomalia è tale da da spingere il professor Kretzschmar, nell’ottavo capitolo del Doktor Faustus di Thomas Mann, a dedicare un’intera lezione a questo tema, per poi rispondere con un’interpretazione lapidaria: “Il ben noto motivo che prende commiato diventa una voce, un cenno di addio, un addio per sempre, così dolce che gli occhi si riempiono di lacrime. Un terzo tempo? Impossibile. Tutto era fatto, la sonata aveva raggiunto la fine, la fine senza ritorno”. Parole nette e decise, che nel romanzo non alludono solo al congedo di questa sonata, ma addirittura di un intero genere.